|

|

Sabato e

Domenica 8/9 Maggio

UN WEEK END TRA VELA E MONTI

E’ un miscuglio inusuale, ma con un

certo fascino: la vela e le passeggiate in montagna, mescolate con

significativi spunti culturali.

Nell’alto lago di Como (Colico) c’è la

possibilità di un week end che possiamo definire

velico/camminereccio/culturale. Possiamo organizzare il pernottamento presso

un’ostello che gi garantirà pernottamento e cena in riva al lago. C’è un

circolo velico a Gera Lario che permetterà a chi vuole di fare una giornata

in vela in un luogo che sembra fatto apposta. Vicino c’è l’Abbazia di Piona

che è una delizia per gli occhi e lo spirito. Per non parlare poi dei

sentieri montani locali, al di fuori del solito giro dei milanesi. Un week

end da non dimenticare.

Per i più appassionati

di vela prevediamo di noleggiare una barca per l’intera giornata, mentre per

i neofiti che hanno qualche perplessità di stare in barca per una giornata,

prevediamo una iniziazione più adeguata

C’ la festa

dell’Officina del Vento che celebra i suoi 10 anni di attività, Chi vorrà

potrà inserirsi nel suo piano di attività, con anche visite guidate, gare di

modellini ed attività varie.

Possibilità di vela

Uscita per neofiti con

minicorso alla domenica 5€ a testa

Noleggio di una barca

per l’intera giornata con uno di noi a fare da skipper – circa 90€ da

dividere circa in 9 persone in due turni di mezza giornata (da un minimo di

10€ a testa, ad un massimo di 18€ a testa per chi vuole fare l’intera

giornata)

Possibilità di iscrizione

al club per 28€ a testa con diritto ad una uscita in barca

Possibilità di

passeggiate, si sceglieranno quelle che si preferiscono

Da Concilio di Rumo a

Sorico (lungo costa)

Alla chiesa di San Miro,

con il giro delle 3 chiese

La valle del Liro

I Piani di Spagna (Forte

Fuentes)

L’Abbazia di Piona

(cercheremo di andarci in barca)

Camminata in Val Codera

E’ importante

prenotarsi, specificando, per quanto riguarda la vela, se fare solo l’uscita

di domenica, o mezza giornata o la giornata. Se siete esperti, ditecelo.

Riferimento Tina:

tina.a@iol.it

Tel 349-3532282

Oppure a Guido Platania

Tel 335/208784 - gp@helponline

.it

|

Programma di massima

Mezzi, pensiamo di andare in macchina con suddividione

delle spese, ma ci sono ottimi treni che fanno Milano-Colico e poi possiamo

venire a prendere alla stazione quelli che vengono in treno

Sabato

8.30 Partenza da Milano

10.30 – a Gera Lario, i velisti

montano in barca per la giornata, gli altri girano per le cose più

interessanti da vedere. Giri da definire

18.30 All’ostello ci si prepara per

la cena

Domenica

9.30 I neofiti si trovano per il

mini corso e l’uscita in barca, gli altri in giro

12.30 – Da definire

18.30 Incomincia il triste ritorno

Spesa

prevista –

Macchina per andata e

ritorno ed eventuali spostamenti interni, da dividersi tra i passeggeri

Mezza pensione

all’ostello, compreso vino ed acqua (una base) a cena 20 euro

Uscita in vela di domenica

circa 5 euro

Noleggio barca di sabato 1

giornata, circa 90 euro da suddividersi (mezza giornata circa 10 euro a

testa, l’intera giornata 18 euro a testa)

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Gera Lario

Piccolo centro

all’estremità della sponda occidentale dell’Alto Lario, si trova allo sbocco

del torrente Gera e ai piedi del Montemezzo.

Oggi è una delle mete turistiche preferite dagli appassionati di sport

lacuali. A supporto di queste attività esistono moderne strutture private e

pubbliche tra le quali il nuovo lido e il nuovo porto.

Si ipotizza che

il nome “Gera” derivi dalla parola greca “leréus”, sacerdote, ad indicare la

presenza di un luogo di culto.

Questo paese fu fondato nelle vicinanze di Olonio e utilizzato dalle truppe

spagnole come base durante gli scontri con i Grigioni di Valtellina. Il

paese, nel 1482, ottenne dalla Pieve di Sorico l’autonomia ecclesiastica.

Seguì le vicende del feudo delle Tre Pieve, successivamente contea di Tolomeo

Gallio (1580) fino a che, nel 1620, durante il dominio spagnolo, raggiunse

anche l’autonomia amministrativa.

Sulle case, affacciate

all’unica piazza allungata lungo la Strada Regina ed ombreggiata da secolari

platani, rimangono numerosi affreschi sacri dei secoli XVI e XVII a testimonianza

dei periodi prosperi che gli abitanti del posto hanno avuto modo di vivere. Sulle case, affacciate

all’unica piazza allungata lungo la Strada Regina ed ombreggiata da secolari

platani, rimangono numerosi affreschi sacri dei secoli XVI e XVII a testimonianza

dei periodi prosperi che gli abitanti del posto hanno avuto modo di vivere.

In questo comune vi nacquero due personaggi famosi, Giorgio Giulini,

scrittore del 700 di storia milanese, e il pittore Luigi Fontana.

Da visitare:

Chiesa di San

Vincenzo

La chiesa romanica di San

Vincenzo fu eretta a cavallo dei secoli XI e XII a fianco dell’omonimo

torrente, proprio dove un tempo sorgeva una villa romana e ricostruita nel

Quattrocento. La chiesa romanica di San

Vincenzo fu eretta a cavallo dei secoli XI e XII a fianco dell’omonimo

torrente, proprio dove un tempo sorgeva una villa romana e ricostruita nel

Quattrocento.

Sullo stipite sinistro del portale vi è murata una lapide romana, del III o

del IV secolo, sulla quale i genitori ricordano il bimbo “dolcissimo e

desideratissimo”.

Durante i lavori

di restauro effettuati nel 1964/65, sono stati scoperti, sotto l’abside, un

mosaico pavimentale risalente al II secolo e le fondamenta della prima

chiesa.

La facciata a capanna è coronata di archetti in cotto ed è preceduta da un

pronao, è aperta da due monofore, da due finestre e da un occhio anch’esse

corniciate in cotto.

L’interno della chiesa, di gusto rinascimentale, comprende, oltre agli

stupendi affreschi della volta raffigurante gli Evangelisti, un Polittico

dell’altare maggiore datato 1547 raffigurante le scene della Crocifissione e

della Madonna col Bambino ed altro con intagli, statue e dorature, di poco

posteriori

Santuario Nostra

Signora di Fatima

Edificata nel 1634 in

centro del paese per rendere più comoda la partecipazione della popolazione

alle funzioni religiose. Edificata nel 1634 in

centro del paese per rendere più comoda la partecipazione della popolazione

alle funzioni religiose.

Fu decorata con il contributo dei pescatori che versavano il guadagno della

pesca effettuata nei giorni festivi.

L'edificio venne invaso dal fango e gravemente danneggiato dalla tragica

alluvione dell'8 agosto 1951 che provocò la morte di 17 geresi. Ristrutturata

dopo dieci anni di lavoro, fu consacrata nel 1963 dal Vescovo di Como Felice

Bonomini come "Santuario dei pescatori". Successivamente il

Santuario venne visitato dal Vescovo di Fatima, Venancio Pereira, che

consacrò i due altari laterali dando inizio ad un gemellaggio spirituale tra

Gera e Fatima. Nel Santuario, ora meta di pellegrinaggi e d'incontri, è

conservata un'effigie della Vergine proveniente da Fatima e benedetta a Roma

in San Pietro nel 1959 da Papa Giovanni XXIII.

Qualche numero: Qualche numero:

Superficie:

6,670 kmq.

Altitudine: m. 201

Popolazione: 913

Densità abitativa: 136,882

Cap: 22010

|

|

L’ABBAZIA DI PIONA

Fiore all'occhiello del paese di

Colico è l'abbazia di Piona, che però si trova in frazione Olgiasca, sul

promontorio roccioso che degrada verso il laghetto semichiuso formato da una

strozzatura naturale.

Venne

fondata dai Cluniacensi attorno alla chiesa di San Nicolao, costruita sui

resti di un oratorio edificato dal vescovo di Como Agrippino nel VII

secolo. Venne

fondata dai Cluniacensi attorno alla chiesa di San Nicolao, costruita sui

resti di un oratorio edificato dal vescovo di Como Agrippino nel VII

secolo.

Fu trasformata in commenda

secolare, soppressa nel Settecento e restaurata all'¡nizio del nostro secolo,

ed è attualmente di proprietà dei cistercensi dell'abbazia laziale di

Casamari.

La

chiesa, dell'Xl secolo, è a pianta irregolare, ad una sola navata con

soffitto ligneo, e conserva due leoni in marmo dell'antico protiro e

frammenti di affreschi del Duecento legati alla tradizione bizantina. La

chiesa, dell'Xl secolo, è a pianta irregolare, ad una sola navata con

soffitto ligneo, e conserva due leoni in marmo dell'antico protiro e

frammenti di affreschi del Duecento legati alla tradizione bizantina.

E’ affiancata da un campanile

ricostruito nel Settecento e da un bellissimo chiostro del 1257, in cui si

sovrappongono motivi architettonici romanici e gotici ed influenze

d'oltralpe. Gli affreschi delle pareti richiamano il linguaggio figurativo

bizantineggiante dei dipinti all'interno dell'abbazia.

Caratteristico

è il raro soggetto dell'affresco di un calendario figurato, di stile primo

gotico, con immagini di santi ed episodi di vita contadina legati ai mesi

dell'anno. Le quaranta colonnine e i quattro piloni portanti terminano con

capitelli scolpiti ciascuno in modo diverso dall'altro. Caratteristico

è il raro soggetto dell'affresco di un calendario figurato, di stile primo

gotico, con immagini di santi ed episodi di vita contadina legati ai mesi

dell'anno. Le quaranta colonnine e i quattro piloni portanti terminano con

capitelli scolpiti ciascuno in modo diverso dall'altro.

La storia.

«Gioiello del

romanico lombardo», così Federico Farina sottotitola la sua guida

storico-artistica (Edizioni dell'Abbazia) dedicata all'abbazia di Piona, e

proprio di un gioiello si tratta nonostante le vicissitudini della sua

storia.

Posta sulla radura della collina di Olgiasca,

nella parte nord di «quella sponda del lago di Como che volge ad oriente», si

protende verso le cittadine di Dongo e Gravedona, sull'altra riva del lago,

quasi a volerle incontrare.

La prima documentazione storica della presenza di

una comunità monastica in questa terra è costituita da un cippo fatto

scolpire dal vescovo di Como Agrippino (607-617) nel decimo anno del suo

mandato, nel quale si ricorda l'erezione e la dedicazione di un oratorio

dedicato a santa Giustina martire. Conferma dell'esistenza di tale edificio

ci viene dal Tatti il quale, nell'elencare i monasteri della diocesi,

afferma, senza citare la fonte, che nell'824 il primo monastero che si

incontrava sorgeva a Piona e portava il nome di santa Giustina. Di questo

edificio resta una piccola abside posta in posizione rialzata poco discosta

dal livello dell'attuale chiesa.

Alla fine del secolo XI, Piona fu inserita nel

movimento della riforma cluniacense. Non esiste più l'atto ufficiale di

adesione, ma dall'analisi dei documenti di altri priorati cluniacensi della

zona, San Pietro di Vallate (1107), San Giovanni Battista di Vertemate (1084)

e San Nicola di Figine (1107), si può asserire che anche la comunità

monastica di Piona sia entrata nel movimento di riforma in quel periodo.

Pochi sono i documenti giunti fino a noi relativi

a quel periodo di storia dell'abbazia, ma sufficienti a tracciare la parabola

della vita che vi si svolgeva. Il più interessante è un documento della metà

del XIII secolo in cui si menziona una tassa di 13 lire imperiali riscossa da

Guglielmo da Lenora visitatore della casa madre di Cluny; in un altro

documento del 1277 è attestata la presenza di otto monaci che osservavano

regolarmente la regola monastica.

Tuttavia, il documento più importante è costituito

dalla struttura stessa del monastero; infatti l'adesione alla riforma

cluniacense non solo comportava l'invio di un folto numero di monaci dalla

casa madre, ma anche una concezione nuova del monachesimo che si

concretizzava in una disposizione delle strutture disposte in modo armonico e

funzionale intorno al chiostro, che diventava punto di riferimento ideale

della pianta e perno intorno a qui ruotava tutta la struttura.

Gli studiosi ipotizzano che i monaci di Piona

siano intervenuti sull'oratorio di Santa Giustina in attesa della nuova

chiesa che diverrà, secondo una prassi documentata, la prima delle quattro

ali del monastero ad essere realizzata.

Dopo l'adesione al movimento della riforma

cluniacense il monastero di Piona fu dedicato alla beata Vergine Maria e,

sedici anni dopo, viene indicato come Ecclesia sancti Nicolai.

Il Giussani riferisce che nel 1906, mentre erano

in corso i primi interventi di restauro della chiesa, venne alla luce

un'iscrizione, oggi quasi totalmente illeggibile, con la data del 1138 come

anno di consacrazione alla beata Vergine da parte del vescovo Ardizzone di

Como, ma non si è in grado di stabilire se la dedica a san Nicola di Bari

quale co-patrono, culto che tra l'altro è largamente attestato in zona in

quanto protettore dei naviganti, avvenne in quella occasione o in un momento

successivo. Certamente nel 1154 era già attestata la dedicazione, così come

si ricava da un documento di vendita in cui si afferma «a mane sancti Nicolai

de Piona».

Nel corso del XIV secolo cominciarono ad affiorare

i primi sintomi di una decadenza alla quale la casa madre di Cluny tentò di

porre rimedio con l'invio di sussidi in denaro per far fronte alla

manutenzione dei fabbricati e al ripianamento dei debiti, e monaci per

rinsanguare la comunità.

Nel XV secolo la situazione continuò a peggiorare.

Da un documento del 1432, rinvenuto dal Giussano nell'archivio comunale di

Como, risulta che, alla morte del priore Imblavado de' Caimi, ultimo monaco

rimasto a Piona, il duca di Milano Filippo Visconti nominò, con atto del 20

febbraio 1432, un tale Stefano Castello quale amministratore economo dei beni

del priorato.

Questa amministrazione provvisoria a Piona si

protrasse per tre secoli provocando guasti che vengono più volte descritti

nelle visite pastorali che si susseguirono dopo il concilio di Trento.

In queste visite l'antico priorato cluniacense

viene descritto in uno stato di estrema povertà e di assoluto abbandono;

significativi sono gli atti della seconda visita pastorale del vescovo di

Como Feliciano Ninguarda, del 7 novembre 1593, dove si lamenta che "nel

cimitero vi entrano bestie e le campane stanno per cascare".

A seguito della legge del 19 florile anno VI della

Repubblica Cisalpina (8 maggio 1798 del nostro calendario) il Direttorio

incamerava tutte le abbazie con decreto del 14 pratile (2 giugno).

Con atto notarile dell'11 aprile 1801 i fondi

dell'ex priorato di Piona furono assegnati al cittadino grigionese Salis

Tagstein. Dal Tagstein la proprietà passò alla famiglia Sacchi di Gravedona,

poi ai Genazzini di Bellagio, quindi ai Pezoni e ai Casati di Gravedona,

infine, nel 1904, alla signora Angela Rizzi in Secondi.

Il risveglio d'interesse per il patrimonio

culturale che caratterizzò il 1800, attirò l'attenzione anche su Piona, che

fu interessata da una serie di restauri che, pur tamponando i malesseri del

tempo e dell'incuria, non riuscirono a restituire all'antico priorato la

vitalità che lo aveva distinto nei suoi primi anni di vita. La sua vita

sarebbe rinata da una terribile sciagura.

Il 12 novembre 1935 il commendatore Pietro Rocca,

esponente di una famiglia imprenditoriale, acquisì la proprietà del monastero;

il fratello di lui, Cesare, aveva ottenuto l'affidamento della costruzione di

un tratto di strada in Etiopia, nella zona di Fil-Fil. In seguito il cantiere

fu trasferito a Mai-Lalà, a poche centinaia di metri dalla prima linea dove

allora era attestato il fronte italiano durante la campagna etiopica.

Nella notte tra il 12 e il 13 febbraio l'esercito

etiopico compì una sortita nel cantiere uccidendo, tra gli altri, Cesare

Rocca e la moglie Lidia Maffioli.

Dopo questa tragedia, il fratello Pietro e la

madre Annetta Pogliani, per ricordare il sacrificio di Lidia e Cesare,

decisero di affidare il monastero di Piona alla Congregazione di Casamari

quale segno di purificazione e di perdono; gesto tangibile di superamento di

ogni inimicizia.

Il 13 febbraio

1938, a due anni esatti dal massacro di Mai-Lalà, un gruppo di monaci

provenienti da Calamari prese possesso dell'abbazia di Piona non solo

riaprendola «al culto e offrendo ai turisti un'altra squisita testimonianza

di un'arte lombarda, ma dando a Piona una vita feconda di bene».

|

|

TRA S.VINCENZO E SAN MIRO

Riprende, con questa bella gita, la nostra

esplorazione dei piccoli paesi che s'affacciano sulle sponde del Lago di Como

e che, senza un ordine preciso, ci porterà a visitarli quasi tutti.

La nostra nuova meta si trova al vertice

settentrionale del bacino lariano, sulla sua sponda Ovest. Ci muoveremo fra i

paesi di Gera Lario e di Sorico che sorgono nel punto in cui il fiume Mera,

proveniente dalla Valchiavenna, entra largo e placido nel lago, fondendosi

silenziosamente con le sue acque. Per quanto incessantemente disturbati dal

traffico che scorre intenso sull'angusta Statale, abbiamo scoperto che, fatti

pochi passi, si può abbandonare il caotico nastro d'asfalto per immergersi in

una dimensione più a misura d'uomo.

Gera e Sorico sorgono su due depositi alluvionali

uniti a formare un'unica striscia di terra che s'affaccia sullo sbocco del

fiume Mera nel lago. Alle spalle degli abitati la montagna si alza subito

ripida e culmina molto più in alto, oltre i 2000 metri, con la cima del Sasso

Canale. Sulla sponda opposta del Mera si stendono le vaste pianure palustri

del Piano di Spagna, Oasi Protetta della Regione Lombardia.

Oltre ai numerosi motivi d'interesse che offre, la

passeggiata ha una sua peculiarità: può essere fatta anche sfruttando il

traghetto. Si potrà, quindi, partire da uno dei tanti porti lariani e

dirigersi verso l'attracco di Gera Lario, arricchendo l'esperienza con le

splendide panoramiche che si godono dalla nave.

A Gera, antichissimo borgo già abitato in epoca

romana, come testimonia una lapide del II secolo (oggi conservata al Museo

Archeologico di Como), si può arrivare anche con l'auto. Basta percorrere la

carrozzabile della sponda occidentale del Lario oppure la più veloce

Superstrada 36, che da Lecco raggiunge Colico da dove si prosegue brevemente

verso Chiavenna per poi volgere a sinistra e puntare verso Como.

Il percorso ha come suoi punti estremi le antiche

chiese di San Vincenzo e di San Miro che sorgono sull'originario percorso

della strada romana detta "Strada Regina". Otre alle attrattive

storiche e artistiche, l'area della foce del Mera offre alcuni spunti

d'interesse ambientale e paesaggistico. Unico neo che ci sentiamo di

segnalare è la constatazione di come tali bellezze siano veramente poco

valorizzate. In alcuni tratti, specie al margine della Statale, la strada

versa in cattive condizioni di pulizia: spesso se ne incontrano tratti che

mostrano la completa assenza di manutenzione. È un vero peccato perché

basterebbe un po' più di cura e di attenzione per i particolari a rendere

questa escursione veramente indimenticabile.

Percorso

Dal porticciolo di Gera

Lario si segue il camminamento lungo lago che porta verso Sud-ovest

(direzione Dongo) e, lambendo alcune ville, arriva in breve sulle sponde del

torrente che scende dalla Val di Gera, poco a monte della sua foce. Si

risale, a destra, un sentierino nel prato che ben presto prosegue con un

moderno camminamento lastricato, inizialmente un po' sconnesso. Si giunge

così, in pochi passi, alla Statale; sul ciglio della strada si piega a

sinistra oltrepassando il torrente grazie ad un ponte, mentre sul lato

opposto è già visibile la chiesa di San Vincenzo. Traversata la strada si

giunge sul sagrato della chiesa fra le cui aiuole sorge una statua dedicata a

Padre Pio. Un bel viale acciottolato, fiancheggiato da cipressi, porta

davanti alla soglia dell'edificio, protetta da un portichetto sostenuto da

due colonne di pietra, sopra il quale si trova un finestrone circolare. Anche

ad un occhio profano, la semplice, bianca facciata indica che la chiesa è

stata oggetto di diversi interventi succedutisi nel tempo. In effetti, scavi

effettuati nel 1964-65 mostrarono l'esistenza di un edificio sacro romanico,

sulle cui mura fu innalzata la nuova chiesa (le sue prime notizie certe

risalgono al 1176).

Ma altre tracce del remoto passato di questa

chiesa sono ben visibili, sia nei fregi e nella stele romana inseriti negli stipiti

della porta, sia all'interno dove si può ammirare un mosaico pavimentale

romano a cerchi neri custodito nella prima cappella di destra.

La stele marmorea inserita nello stipite di

sinistra è dedicata alla memoria di un bambino morto, Lucio Duanzio Valentino

ed è databile intorno al III-IV secolo d.C..

L'orientamento originario della chiesa romanica,

la cui apertura era volta a Ovest, fu mutato in quello attuale con

l'intervento per l'edificazione della chiesa di San Vincenzo. I citati scavi

archeologici portarono alla luce anche l'abside della chiesa originaria che è

visibile oltre la porticina a destra dell'ingresso attuale.

All'interno è custodita un'importante serie di

affreschi che fanno di San Vincenzo uno dei più importanti monumenti

dell'Alto Lario. I lavori di restauro, terminati nel 1980, hanno messo in

luce diversi interventi decorativi succedutisi nel tempo fra cui, il più

importante quello che interessò il presbiterio tra il 1546 e il 1547, su

commissione dalla Società dei Naviganti di Gera. L'altare maggiore è adornato

da un pregevole polittico raffigurante una Crocifissione e la Madonna

in trono col Bambino. Le immagini dei Dottori della Chiesa intenti alla

studio dei testi sacri e la sequenza di Santi che si sviluppa sui pilastri,

sono un sicuro richiamo alla rigorosa osservanza della tradizione cattolica e

sono da leggersi in chiave anti luterana.

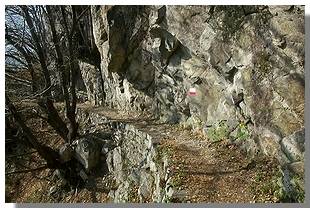

Lasciata San Vincenzo e ritornati sulla

carrozzabile pieghiamo a sinistra tornando sulla sponda opposta del torrente

della Val di Gera per imboccare, ancora verso sinistra, la strada per

Bugiallo e Montemezzo. Fatti pochi metri abbandoniamo l'asfalto per deviare a

destra entrando in una stradina acciottolata. Il viottolo ci porta in breve

fra le case di Gera Lario dove. qua e là, avremo modo di scoprire i segni

dell'antico passato: stiamo, infatti, percorrendo un tratto dell'originaria

via romana. In leggera discesa si arriva, infine, a lambire le severe mura di

pietra della chiesa di Nostra Signora di Fatima il cui ingresso s'apre su un

ampio piazzale. Verso monte il piazzale è delimitato dalle facciate del

centro storico di Sorico, quasi tutte abbellite da affreschi. Fra le dimore

si insinuano strette viuzze che invitano ad una breve digressione dal

percorso per andare a visitare il cuore del paese. Il tessuto urbano è

costituito da molti edifici risalenti al 1500, ai quali si aggiungono altre

case sei-settecentesche. Particolarmente suggestivo il disegno viario che,

pur nella sua regolarità, appare movimentato da passaggi coperti, loggiati e

scalette.

Traversata nuovamente la statale, proprio di

fronte alla chiesa di Nostra Signora di Fatima, s'imbocca un camminamento

lastricato (che funge anche da pista ciclabile) per tornare sulle rive del

lago. Si piega, ora, a sinistra e si continua lungo il camminamento con belle

vedute panoramiche sui monti che si specchiano nelle tranquille acque

lariane. Stormi di anatre e gruppi di cigni incrociano sulle tranquille

acque, intenti a socializzare e a cacciare piccoli pesci.

Al termine della ciclabile si prosegue nei pressi

della riva sfruttando una passerella di legno e poi un sentiero che lambisce

il recinto di due campeggi per terminare in una grande area verde attrezzata.

Verso Nord-est svetta la massiccia mole rocciosa del Sasso Manduino che

s'erge a separare la Val Codera dalla Val dei Ratti e sembra quasi proteggere

la bianca chiesetta di San Miro incastonata fra le selve poco sopra Sorico.

Dopo questo lungo tratto sulle rive del lago,

piegando a sinistra e traversando l'area verde, ci si allontana dalle acque

puntando all'evidente, massiccia torre campanaria della parrocchiale di Santo

Stefano in Sorico. La torre è quanto rimane dell'originario impianto romanico

della chiesa, mentre il resto dell'edificio ha subito diversi rimaneggiamenti

nel corso dei secoli e, in particolare, nel quattrocento e nel settecento.

Del primo intervento rimangono il bel portale marmoreo, alcuni tratti delle

mura come l'arco a sesto acuto all'altezza della seconda cappella di destra,

la vasca battesimale e l'affresco raffigurante una Crocifissione che

orna la parete dell'abside, me è nascosto da un trittico cinquecentesco con

una scena della Madonna che allatta il Bambino fra S. Stefano e S.

Vincenzo.

Dal sagrato della chiesa seguiamo ora la Statale

puntando verso la chiesa di San Miro il cui bianco edificio domina la visuale

in direzione Est. Si percorre una strada di servizio separata dalla

carrozzabile principale mediante un guard rail e, ben presto, si giunge al

suo termine presso alcune casette ben ristrutturate. Ci si infila fra le case

seguendo un viottolo acciottolato e, tramite un ponticello, si traversa il

torrentel che scende da una vallecola soprastante. Al di là del ponte, ai

piedi di un'antica torre di guardia restaurata e oggi facente parte di

un'abitazione, inizia la salita verso San Miro. I cartelli indicatori non

lasciano dubbi: una ripida mulattiera, a gradini, s'innalza fra la torre e il

rio che abbiamo appena traversato. La sequenza dei gradini ci porta man mano

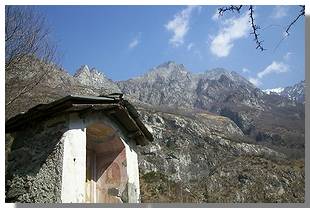

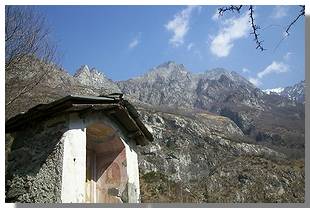

in alto. Dopo aver lambito una cappella dedicata a San Miro, ed eretta nel

1598 a protezione di una fonte, eccoci nel sagrato della chiesa da dove si

apre uno splendido panorama sul Lario.

Fino al 1452 la chiesa, di origini romaniche, era

dedicata al culto di San Michele; ma, in quell'anno, nella cappella di S.

Antonio, furono ritrovate le spoglie di Miro da Canzo qui deceduto verso il

1381 e alla cui figura erano legate diverse leggende. Si diceva, fra l'altro,

che Miro fosse giunto fino a Sorico stendendo il suo mantello sulle acque del

lago e camminandoci sopra. Il ritrovamento delle reliquie innescò un

movimento di fedeli che portò al rinnovamento dell'edifico che fu dedicato a

San Miro. Il culto del santo ebbe vasta diffusione in Brianza e, in

particolare, a Milano che, nel 1491, organizzò addirittura un pellegrinaggio

al santuario.

Risalgono al rinnovamento quattrocentesco due

affreschi raffiguranti la Madonna col Bambino e quelli della Madonna

del latte e della Madonna in trono, una Crocifissione e un San

Sebastiano visibile sul primo pilastro di sinistra.

Nel 1526, il pittore Sigismondo De Magistris

inaugurava un nuovo ciclo decorativo che interessò l'area compresa fra i due

pilastri che separano la navata centrale da quella di destra. Qui fu

probabilmente sepolto il corpo di San Miro, sotto un altare lui intitolato.

Gli affreschi raffigurano i Santi ed i Profeti, Dio Padre, i SS

Miro, Vincenzo, Michele e Stefano e gli Angeli

musicanti. Oltre ai pregevoli cicli di affreschi, la chiesa conserva una

tela del 1615, attribuita al Fiamminghino.

L'attuale impianto della chiesa è costituito da

tre navate solo in parte coperte da volte in muratura.

Il ritorno è quanto mai semplice e immediato. In

pochi minuti si ridiscende sul deposito alluvionale dove sorgono Sorico e

Gera Lario. A questo punto non resta che scegliere uno dei tanti ristorantini

tipici dove riposare gustando le specialità locali e, in particolare, i

piatti a base di pesce del lago.

|

|

LA VALLE DEL LIRO

Lungo

la strada che risale la Valle del Liro, la prima frazione che

s'incontra è S. Carlo. Qui una stradina a destra conduce alla chiesa

omonima (sec. XVII), oltre la quale si trova la frazione di Segna, raccolta

attorno alla chiesetta di S. Lorenzo (sec. XVI). Superati i piccoli abitati

rurali di Travisa e di Rancio, si arriva a Traversa, dove sorge la chiesa

di S. Martino (sec. XVII). Poco distante da essa, situata su un poggio

isolato, raggiungibile a piedi (h. 0.10), si trova la suggestiva <B<

in Pietro S.>, che dell'originaria struttura romanica conserva l'abside,

mentre l'impianto generale risale al sec. XV. L'interno presenta bellissimi

affreschi cinquecenteschi ed un antico altare ligneo. La leggenda

vuole che qui si nascondano i tesori dei gravedonesi, che in passato

erano soliti rifugiarvisi in occasione di guerre e pestilenze.

Un'altra leggenda vuole anche che, sempre nelle sue vicinanze, cadendo in

una delle forre del Liro, morisse Gian Mauro della Rovere detto il

Fiammenghino, il famoso pittore che, agli inizi del Seicento, accusato

di omicidio, scappò da Milano e si rifugiò in Alto Lario, ricevendo

numerose commesse per affrescare le chiese della zona (in realtà morì e

venne sepolto a Milano, nel 1640).

Subito dopo Traversa si trova il bivio per Dosso del Liro e Peglio.

Il primo lo si raggiunge in breve tempo, dopo aver superato le antiche case

in pietra di Scivano. Situato a mezza costa del Monte Piaghedo (m. 1454),

Dosso del Liro presenta un aspetto rurale, con case adossate le une

alle altre e strette e ripide stradine. Sulla piazzetta del paese sorge la

chiesa barocca della SS. Annunziata (sec. XVII). Da Dosso del Liro si può

proseguire in auto fino al Pian delle Castagne (km. 2) e da qui compiere

escursioni al Rifugio Vincino (m. 1104, h. 1.15) e al Monte

Cardinello (m. 2521, h. 5).

Di eguale

aspetto contadino, con antiche case rurali, è anche Peglio. Poco

prima di entrare in paese, su una collina a dominio della piana di

Gravedona e del Lago, sorge la bellissima chiesa di S. Eusebio.

Ricostruita agli inizi del sec. XVII, la chiesa è preceduta da un portico

cinquecentesco, riccamente affrescato. L'interno della chiesa presenta opere

del Fiammenghino (si noti il suo autoritratto nella cappella del

battistero, dove l'artista si è raffigurato in abito bianco, con cappello e

spada, accanto alla sua compagna e ai suoi figli). Di eguale

aspetto contadino, con antiche case rurali, è anche Peglio. Poco

prima di entrare in paese, su una collina a dominio della piana di

Gravedona e del Lago, sorge la bellissima chiesa di S. Eusebio.

Ricostruita agli inizi del sec. XVII, la chiesa è preceduta da un portico

cinquecentesco, riccamente affrescato. L'interno della chiesa presenta opere

del Fiammenghino (si noti il suo autoritratto nella cappella del

battistero, dove l'artista si è raffigurato in abito bianco, con cappello e

spada, accanto alla sua compagna e ai suoi figli).

Poco oltre Peglio, nei pressi dell'oratorio della Madonna (sec. XVII), una

strada sterrata sulla destra conduce a Naro (km. 1,8), un tempo

importante comune della valle, abbandonato in seguito alla continua

emigrazione dei suoi abitanti e alle pestilenze. Qui sorge la piccola

chiesa di S. Croce, dagli interni decorati con affreschi del sec. XVI.

Situato nel Pian di Gorghi, al margine della bellissima Val Darengo,

anche Livo, al pari degli altri paesi, presenta una struttura

tipicamente rurale, con stretti viali acciottolati e antiche case in

pietra, alcune delle quali affrescate con soggetti religiosi (sec. XVI).

Qui, come a Vercana, le donne erano solite vestire il costume tradizionale

della moncecca, a ricordo dell'emigrazione a Palermo dei sec. XVI e

XVIII. In centro paese sorge la chiesa parrocchiale di S. Giacomo (sec.

XVII) e, poco fuori l'abitato, nei pressi del cimitero, la vecchia

parrocchiale omonima, risalente al sec. XV, con uno stupendo ciclo di

affreschi cinquecenteschi.

Da qui si può proseguire a piedi fino a Dangri (h 1) e oltrepassato

il santuario della Madonna di Livo (sec. XVII), salire alla Capanna Como

(m. 1790, h.4), il più antico rifugio costruito dal Cai di Como.

|

LA STRADA REGINA

L'attuale tracciato

della strada Regina rispecchia solo in parte quello che anticamente

collegava Como ai passi alpini dello Spluga, del Septimer e del

Maloja-Julier. Già in epoca preromana, una via terrestre doveva esistere

sulla sponda occidentale del lago. Probabilmente, doveva trattarsi di un tracciato

mutevole, legato alle difficili condizioni del terreno (frane, alluvioni,

ecc.).

Di esso non è rimasta

traccia, nè sarebbe possibile oggi identificarlo con precisione. Altrettanto

dubbio è il percorso seguito dalla stessa strada in epoca romana. A

differenza delle grandi strade dei valichi alpini, infatti, la via Regina non

fu attrezzata dai Romani con ponti in pietra o altri manufatti. Doveva più

che altro trattarsi di un tratturo angusto, a fondo naturale, con

pendenze anche del 25-30% e ponti in legno a scavalcare i numerosi torrenti. Di esso non è rimasta

traccia, nè sarebbe possibile oggi identificarlo con precisione. Altrettanto

dubbio è il percorso seguito dalla stessa strada in epoca romana. A

differenza delle grandi strade dei valichi alpini, infatti, la via Regina non

fu attrezzata dai Romani con ponti in pietra o altri manufatti. Doveva più

che altro trattarsi di un tratturo angusto, a fondo naturale, con

pendenze anche del 25-30% e ponti in legno a scavalcare i numerosi torrenti.

In queste condizioni si comprende come il modo più agevole e veloce per

raggiungere l'Alto Lago (allora il punto di arrivo era Samolaco), dovesse

essere la via d'acqua. I comballi o altre imbarcazioni dell'epoca

rendevano infatti più sicuro il viaggio dalla pianura verso i passi alpini,

consentendo inoltre il trasporto di un carico maggiore di merci. Bisogna

quindi rivedere l'idea che la strada Regina fosse una via importante

("Regia", appunto) già in epoca romana. Durante questo periodo,

essa fu tutt'al più una via di comunicazione sussidiaria rispetto a quella

lacuale, servendo essenzialmente come strada di collegamento locale tra i

vari insediamenti del lago.

La sua funzione di grande strada di comunicazione iniziò solo all'indomani

della caduta dell'impero Romano e del relativo consolidamento del Regno dei

Longobardi. In epoca altomedioevale la strada Regina andò arricchendosi di

ponti, di torri daziarie e di chiese. Per questo motivo, il nome

"Regina" è stato in seguito associato a quello della regina

longobarda Teodolinda, cui molto si dovette per l'avvaloramento del

territorio lariano.

Le prime notizie scritte riguardo all'esistenza della strada Regina risalgono

al 1335, quando negli "Statuti Comensi" si indicarono gli

obblighi di manutenzione che competevano, per determinati suoi tratti, ai

vari paesi del lago (compresi anche quelli della sponda opposta, in quanto

comunque beneficiarii).

La Regina viene anche ricordata da Paolo Giovio (1537), in riferimento

soprattutto al difficile passaggio del Sasso Rancio (Menaggio), sopra

l'odierno santuario della Madonna della Pace. La tradizione vuole che proprio

in questo punto, alla fine del Settecento, uno squadrone di cosacchi

fosse precipitato nel lago, per non esser voluto smontare da cavallo. Oggi,

testimonianze dell'antica via Regina si ritrovano un po' ovunque nei paesi

del lago. In alcuni punti, inoltre, come nel tratto fra Musso e Barbignano,

sulla mulattiera che scende dalla chiesetta di S. Eufemia, si possono ancora

vedere i solchi lasciati anticamente dai carri.

Da alcuni anni, infine, esiste anche un'associazione "Antica strada

regina" (tel. 031-260022), che si occupa dello studio e della

valorizzazione di questo tracciato. Visite guidate sono organizzate dalla

cooperativa "Imago" (tel.0344-82572).

|

|

IL PIANO DI SPAGNA

Il Piano di Spagna è una pianura alluvionale, formatasi

per l'apporto di materiale detritico da parte del fiume Adda. Migliaia di anni

fa il Lago di Como era quindi tutt'uno con il Lago di Mezzola. Il toponimo di

<B< (?Summus>lo sta ancora oggi a testimoniare. Il Piano di Spagna è una pianura alluvionale, formatasi

per l'apporto di materiale detritico da parte del fiume Adda. Migliaia di anni

fa il Lago di Como era quindi tutt'uno con il Lago di Mezzola. Il toponimo di

<B< (?Summus>lo sta ancora oggi a testimoniare.

Abitato fin in epoca romana, come confermato dai ritrovamenti archeologici

nella zona di Sant'Agata (dove un tempo sorgeva la romana Aneunia), il Piano

di Spagna deve il suo nome al dominio spagnolo (sec. XVI-XVIII). Per

la sua posizione strategica, questa pianura ospitò, a partire dal

Medioevo, diverse fortificazioni, che vennero poi ampliate dagli spagnoli. Da

qui infatti passava il confine tra i Grigioni, che controllavano la

Valtellina e il Ducato di Milano, allora sono la corona di Spagna.

Per questo motivo, il conte di Fuentes,

governatore di Milano, decise di costruirvi un forte. Situato sulla collina settentrionale

di Montecchio, il Forte fu in collegamento con altre postazioni

difensive, come la Torre di Sorico, il Forte d'Adda (oggi riattato a stalla e

quindi detto lo "Stallone"), la Torre di Curcio e quella di

Fontanedo.

Il Forte di Fuentes resistette ad attacchi di diversi eserciti e venne

smantellato solo nel 1796, da Napoleone Bonaparte. Durante la prima

guerra mondiale, il Forte funzionò come punto di osservazione per il vicino Forte

Lusardi o Forte Montecchio, costruito nel 1914 e diventato in seguito

presidio del Ridotto alpino repubblicano (per la visita, tel. 338-5926220).

Oggi del Forte di Fuentes rimangono solo imponenti resti di mura, immerse in

una fitta vegetazione (vi si accede dal Trivio di Fuentes).

Il Piano di Spagna è noto anche per essere una tra le più importanti

riserve naturali della Regione. Qui, tra i canneti e le tife, nidificano

numerose specie di uccelli acquatici (cigno reale, folaga, gallinella

d'acqua, ecc.), di anfibi (tritone crestato, rana verde, rospo comune,

ecc.) e di rettili (testuggine palustre, biscia dal collare, ramarro,

ecc.). Per avere una visione d'insieme dell'oasi naturale si può salire ad Albonico,

frazione di Gera Lario, che ospita fra l'altro una stazione d'osservazione

ornitologica.

Da ricordare, infine, sulla sponda occidentale del Lago di Mezzola, lungo il

tracciato dell'antica via Regina, il gioiello architettonico di S.

Fedelino (accessibile a piedi - h.1,30 - da Samolaco e, via barca, da

Novate Mezzola), oratorio protoromanico del sec. X, con affreschi coevi,

sorto sul presunto luogo del martirio di S. Fedele (per visite guidate,

cooperativa "Imago", tel. 0344-82572).

|

|

DA

CONSIGLIO DI RUMO A SORICO

Lasciato alle spalle Dongo, prima di entrare a Gravedona, la strada

Regina attraversa il paese di Consiglio di Rumo, la cui antica

oligine pre-romana è ricordata nel suo toponimo. Il "concilium",

infatti, era un'istituzione politica politica celtica che indicava l'insieme

dei territori federati attorno ad un unico centro (i Rumo furono invece una

famiglia nobile dei sec. XIII-XV). Situato sulla piana deltizia del Liro,

Consiglio di Rumo è oggi un paese dall'aspetto relativamente moderno. Lasciato alle spalle Dongo, prima di entrare a Gravedona, la strada

Regina attraversa il paese di Consiglio di Rumo, la cui antica

oligine pre-romana è ricordata nel suo toponimo. Il "concilium",

infatti, era un'istituzione politica politica celtica che indicava l'insieme

dei territori federati attorno ad un unico centro (i Rumo furono invece una

famiglia nobile dei sec. XIII-XV). Situato sulla piana deltizia del Liro,

Consiglio di Rumo è oggi un paese dall'aspetto relativamente moderno.

Poco discosta dalla strada Regina, sorge la chiesa parrochiale di S.

Gregorio, di stile quattrocentesco (ma di costruzione più recente), con

un'abside presumibilmente del sec. XIV ed un campanile del sec.XV-XVI.

All'interno sono stati portati alla luce lacerti di affreschi quattrocenteschi,

che si affiancano a quelli ad opera di Carlo Pozzi di Valsolda (1659). Fra

le numerose frazioni di consiglio di Rumo, merita un cenno Brenzio,

dove, in posizione panoramica, sorge la chiesetta di S. Giovanni Battista

(sec. XV), il cui interno vanta importanti affreschi della meta del

Seicento, di Isidoro Bianchi da Campione (nel presbiterio) e del

Fiammenghino (nelle due cappelle laterali).

Distesa ai piedi del Sasso Pelo (m. 910), in una tranquilla

insenatura, Gravedona è uno tra i paesi del lago più ricchi di

vestigia architettoniche. Di origine gallica (Gravedona deriva dal

celtico "grava" = arca ghiaiosa), divenne centro di un vasto

"pagus" (distretto) in epoca romana. Durante il Medioevo fu

coinvolta nelle lotte comunali fra Como e Milano e successivamente,

esercitò, assieme a Dongo e Sorico (le cosiddette "Tre Pievi"),

un controllo duraturo sulla zona dell'Alto Lago. Delle 'Tre Pievi'

s'impossessarono, nel sec. XVI, prima il Medeghino e poi il card. Tolomeo

Gallio, che a Gravedona costruì il suo famoso palazzo (oggi sede della

Cotmunità montana), su disegno di Pellegrino Tibaldi. Dell'antico castello

medioevale e del borgo fortificato oggi non rimangono che scarse tracce

murarie, nella Frazione Castello, alle spalle del Municipio. Distesa ai piedi del Sasso Pelo (m. 910), in una tranquilla

insenatura, Gravedona è uno tra i paesi del lago più ricchi di

vestigia architettoniche. Di origine gallica (Gravedona deriva dal

celtico "grava" = arca ghiaiosa), divenne centro di un vasto

"pagus" (distretto) in epoca romana. Durante il Medioevo fu

coinvolta nelle lotte comunali fra Como e Milano e successivamente,

esercitò, assieme a Dongo e Sorico (le cosiddette "Tre Pievi"),

un controllo duraturo sulla zona dell'Alto Lago. Delle 'Tre Pievi'

s'impossessarono, nel sec. XVI, prima il Medeghino e poi il card. Tolomeo

Gallio, che a Gravedona costruì il suo famoso palazzo (oggi sede della

Cotmunità montana), su disegno di Pellegrino Tibaldi. Dell'antico castello

medioevale e del borgo fortificato oggi non rimangono che scarse tracce

murarie, nella Frazione Castello, alle spalle del Municipio.

Qui sorgono anche le abitazioni più antiche di Gravedona, alcune

delle quali risalenti ai sec. XIII-XV. L'edificio però più insigne del

paese e di tutto l'Alto Lago è la chiesa romanica di S. Maria del Tiglio

(sec. XII). Co-struita sul luogo ove sorgeva un precedente battistero

paleocristiano (sec. V-VI), di cui conserva, all'esterno, degli altorilievi

simbolici, murati sopra il suo portale e all'interno il fonte battesimale e

tracce dell'antico pavimento a mosaico, la chiesa presenta un

caratteristico campanile addossato alla facciata. Il suo interno,

semplice ed armonioso, è impreziosito dalla presenza di affreschi dei sec

XIV-XV. Qui sorgono anche le abitazioni più antiche di Gravedona, alcune

delle quali risalenti ai sec. XIII-XV. L'edificio però più insigne del

paese e di tutto l'Alto Lago è la chiesa romanica di S. Maria del Tiglio

(sec. XII). Co-struita sul luogo ove sorgeva un precedente battistero

paleocristiano (sec. V-VI), di cui conserva, all'esterno, degli altorilievi

simbolici, murati sopra il suo portale e all'interno il fonte battesimale e

tracce dell'antico pavimento a mosaico, la chiesa presenta un

caratteristico campanile addossato alla facciata. Il suo interno,

semplice ed armonioso, è impreziosito dalla presenza di affreschi dei sec

XIV-XV.

Accanto a S. Maria del Tiglio si trova la chiesa parrocchiale di S.

Vincenzo, edificio romanico (ristrutturato nel sec. XVII), anch'esso

costruito su una preesistente basilica paleocristiana. Nella cripta

romanica, che potrebbe forse identificarsi con la zolla presbiteriale della

basilica paleocristiana, è visibile un'antichissima pavimentazione, che

rimanderebbe forse all'esistenza di un tempio pagano.

Tra gli altri edifici religiosi sono da ricordare, lungo la strada

Regina, nei pressi del ponte sul Liro, l'oratorio di S. Abbondio (sec.

XVII), con un caratteristico campaniletto a vela. A monte della stessa

strada, immersa in un bel parco, è la chiesa romanica dei SS. Gusmeo e

Matteo, che la tradizione vuole essere stati qui martirizzati. Rifatta

nel sec. XVI, la chiesa conserva al suo interno pregevoli affreschi del

Fiammenghino (1608). Tra gli altri edifici religiosi sono da ricordare, lungo la strada

Regina, nei pressi del ponte sul Liro, l'oratorio di S. Abbondio (sec.

XVII), con un caratteristico campaniletto a vela. A monte della stessa

strada, immersa in un bel parco, è la chiesa romanica dei SS. Gusmeo e

Matteo, che la tradizione vuole essere stati qui martirizzati. Rifatta

nel sec. XVI, la chiesa conserva al suo interno pregevoli affreschi del

Fiammenghino (1608).

Poco sopra, in posizione panoramica, sorge l'importante chiesa di S.

Maria delle Grazie (sec. XV), con annesso convento agostiniano (in

restauro). Di semplice facciata, ornata da un elegante portale in marmo, la

chiesa presenta un suggestivo interno, riccamente affrescato (1496-1520). Sul

lungolago, nei pressi del centro storico, sorge la piccola chiesa della

Madonna della Soledad (sec. XVII), mentre sulle colline sovrastanti

Gravedona, a Negrana, si trova la chiesa dei SS. Nabore e Felice (sec.

XVI).

Affacciata sul lago, alla foce del torrente Livo, Dornaso è oggi un

importante centro turistico, con numerosi campeggi, frequentati dagli

appassionati degli sport a vela, che qui godono, nei mesi estivi, di

venti costanti, come la breva e il tivano. In antagonismo secolare

con Gravedona, Domaso vanta anch'essa un importante passato comunale. Lo

dimostra l'ampio centro storico, arricchito qua e là, fra gli stretti

vicoli, da antiche case, portali in pietra e affreschi votivi.

La chiesa parrocchiale di S. Bartolomeo è un rifacimento secentesco

del primitivo edificio romanico. Al suo interno, oltre ad alcuni dipinti ed

affreschi dei sec. XV e XVII, si trova anche la tomba di Luigi Panizza

(1639), governatore del Forte di Fuentes. Poco distante, sorge l'ex

convento degli Umiliati, con l'annessa chiesa quattrocentesca di S. Maria.

Da ricordare, inoltre, lungo la via Regina, la settecentesca Villa

Camilla, già dei Sebregondi (oggi sede municipale).

Subito fuori Domaso, s'incontra a sinistra la deviazione per Vercana,

che si raggiunge dopo breve salita, a metà della quale sorge il bel

santuario della Madonna della Neve (1634), costruzione votiva in

ricordo della peste che seguì la calata dei Lanzichenecchi. Costituita

dalle frazioni di Arbosto (sede comunale) e di Caino, anche Vercana, come

molti paesi delle valli dell'Alto Lago, subì fra il sec. XVI e il XVIII,

una massiccia emigrazione verso la Sicilia (a Palermo in

particolare).

Riuniti in confraternite (denominate "scholae"), questi emigrati

non dimenticavano però il loro paese natio, cui spesso inviavano a soldi

per abbellire le locali chiese magari anche con affreschi o statue

raffiguranti S. Rosalia (protettrice di Palermo). E' questo appunto il caso

della parrocchiale di S. Salvatore (sec. XVII) ad Arbosto -

riccamente decorata in stile barocco - e di quella di S. Sebastiano (sec.

XVII), a Caino. Da sottolineare, inoltre, come le donne di Vercana, ancora

fino agli inizi del secolo, fossero solite vestire la "muncecca",

tipico costume femminile dell'Alto lago, ispirato al saio delle monache

palermitane.

Ritornati sulla strada statale, si prosegue in direzione di Gera Lario.

L'origine romana di questo insediamento è attestata dai resti di un

pavimento del sec.II, visibili nella prima cappella a destra della chiesa

parrocchiale di S. Vincenzo, nel cui portale è anche murata una stele

funeraria del sec. II. Situata lungo la strada Regina, S. Vincenzo è una

tra le chiese più importanti dell'Alto lago. Di origine romanica, oggi si

presenta in forme quattrocentesche. Stupendi gli affreschi che la decorano

internamente, risalenti alla metà del Cinquecento.

Poco oltre la chiesa, sorge il centro storico di Gera Lario, che si

sviluppa alle spalle dell'imponente chiesa di Nostra Signora di Fatima

(sec. XVIII). Arricchito da alcune abitazioni gentilizie, sulle cui

facciate vi sono affreschi devozionali rislaenti ai sec. XVI-XVIII,

il centro è attraversato dall'antica strada Regina. Poco oltre la chiesa, sorge il centro storico di Gera Lario, che si

sviluppa alle spalle dell'imponente chiesa di Nostra Signora di Fatima

(sec. XVIII). Arricchito da alcune abitazioni gentilizie, sulle cui

facciate vi sono affreschi devozionali rislaenti ai sec. XVI-XVIII,

il centro è attraversato dall'antica strada Regina.

Prima di raggiungere Sorico, ultima tappa dell'itinerario, si può compiere

una deviazione a monte di Gera Lario, per visitare i comuni di Trezzone

e di Montemezzo. Il primo, costituito dalle frazioni di Folciano e

di Aurogna (sede municipale), presenta, soprattutto in quest'ultima

frazione, pregevolissimi esempi di architettura rurale, immersi in

un'atmosfera altamente suggestiva. Fra le due frazioni, situata in

posizione panoramica, sorge la chiesa di S. Maria delle Grazie, di

forme quattrocentesche, con interni barocchi. A Trezzone la prima domenica

di settembre si celebra S. Rosalia, a ricordo del flusso migratorio dei

suoi abitanti a Palermo (sec. XVI-XVllI).

In altrettanto bella posizione panoramica, si trova il comune di Montemezzo,

formato dai due nuclei principali di Burano (sede municipale) e di

Montalto. A Burano, caratteristico borgo rurale, sorge la chiesa di S.

Martino (sec. XV-XVI), riccamente affrescata all'interno da Aurelio Lumi.

Agli inizi del Seicento, la chiesa si arricchì di due cappelle laterali,

donate rispettivamente dagli emigrati a Palermo e ad Ancona. Imboccando la

strada per le frazioni di Peledo e San Bartolomeo, è possibile effettuare

una panoramica escursione al Monte Berlinghera (m. 1930, h. 2.15),

rifugio, durante la Resistenza, dei partigiani della 52a Brigata Garibaldi

(la stessa che catturò Mussolini).

Situata alla foce del fiume Mera, Sorico fu, anticamente, una delle

"Tre Pievi" che ebbero il controllo dell'Alto lago. Questo titolo

lo ereditò nel sec. XV dalla pieve di Olonio, la romana Aneunia, che

sorgeva nel Piano di Spagna, nei pressi dell'odierna Sant'Agata e che fu

abbandonata dai suoi abitanti, a causa delle continue alluvioni dell'Adda.

In occasione di questo trasferimento, venne ampliata la chiesa di

S. Stefano, a Sorico. Oggi la stessa si presenta nel suo ultimo rifacimento

settecentesco, conservando delle precedenti fasi costruttive solo il

possente campanile romanico (già torrione difensivo) e parti dell'abside e

del portale quattrocenteschi. In occasione di questo trasferimento, venne ampliata la chiesa di

S. Stefano, a Sorico. Oggi la stessa si presenta nel suo ultimo rifacimento

settecentesco, conservando delle precedenti fasi costruttive solo il

possente campanile romanico (già torrione difensivo) e parti dell'abside e

del portale quattrocenteschi.

A monte dell'abitato di Sorico, raggiungibile a piedi attraverso una breve

mulattiera su cui è ancora oggi visibile una delle molte torri medioevali

che un tempo caratterizzavano il tracciato dell'antica strada Regina, si

trova il santuario di S. Miro. La piccola chiesa, sotto il cui

altare maggiore è conservato il corpo dell'omonimo eremita di Canzo, qui

morto attorno al 1381, presenta bellissimi affreschi del sec. XV-XVI. In

altra frazione a monte di Sorico, Bugiallo, raggiungibile in auto,

sorge la secentesca chiesa di S. Giovanni Battista.

|

|

|

Ombre, al rintocco dell'Ave Maria, nella valle senza strada

|

|

|

La Val Codera, una delle

più suggestive ed amate in provincia di Sondrio, in quanto ancora

preservata dall’accesso degli autoveicoli per la mancanza di una strada

carrozzabile, è anche una delle più ricche di leggende legate ad ombre,

presenze inquietanti e stregonerie. Molti anziani raccontano ancora di

aver udito, o aver vissuto di persona, incontri con uomini ed animali

misteriosi, rivelatisi poi manifestazioni di anime malvagie o di streghe. La Val Codera, una delle

più suggestive ed amate in provincia di Sondrio, in quanto ancora

preservata dall’accesso degli autoveicoli per la mancanza di una strada

carrozzabile, è anche una delle più ricche di leggende legate ad ombre,

presenze inquietanti e stregonerie. Molti anziani raccontano ancora di

aver udito, o aver vissuto di persona, incontri con uomini ed animali

misteriosi, rivelatisi poi manifestazioni di anime malvagie o di streghe.

La figura più

celebre è quella del Valfubia, su cui si narrano diverse storie. Costui

era un uomo malvagio, che rubava anche a persone povere, per cui fu

condannato a vagare, come un’anima in pena, di notte, assumendo sembianze

sempre diverse, ora di uccello rapace, ora di maiale, ora di ombra

inafferabile. Dicono che le sue urla lamentevoli fossero davvero

impressionanti. Come spesso accade in questi casi, per risarcirsi della

sua condizione infelice prendeva di mira quanti si trovassero a

transitare da soli su sentieri della valle, o anche uscissero di casa la

sera, nella zona compresa fra Codera e Bresciadega. Faceva, quindi,

rotolare contro di loro sassi dalle gande, oppure, più spesso, si

materializzava improvvisamente, fra le ombre della sera, terrorizzando i

malcapitati con un forte soffio. L’unico modo per tenerlo alla larga era

munirsi di un rosario: quel segno di devozione e preghiera, infatti,

riusciva insopportabile alla sua anima malvagia.

Più inquietante ancora

del Valfubia è la figura di un uomo misterioso che terrorizzava, sempre

nottetempo, i viandanti sui sentieri nei dintorni di Cola e di San

Giorgio.  La sua dimora era in una grotta nascosta, da qualche parte nei

pressi del sentiero che unisce i due paesi scendendo nel cuore oscuro

dell’impressionante vallone di Revelaso. Chi lo aveva visto lo descriveva

come un individuo vestito in modo bizzarro, ben diverso da quello

semplice ed essenziale dei contadini: portava una giacca nera su

pantaloni e stivali marroni. Talvolta di lui si udivano solo rumori, il

fruscio dei rami degli alberi che scuoteva per far paura alla gente,

oppure si intuiva la presenza, dietro qualche anfratto o qualche fronda,

quando i lupi, suoi amici, ululavano nelle notti di luna piena, perché,

si dice, se ne stava sempre nascosto a spiare le persone che passavano.

Ma non si limitava a questo: altre volte scatenava la sua malvagità

giungendo ad uccidere i viandanti, tanto che si era creato un terrore

tale che la gente, al calar delle prime ombre della sera, non solo non

usciva più di casa, ma vi si chiudeva proprio dentro a chiave,

sussultando ad ogni rumore nella soffitta o alla porta di casa. Non si

poteva più andare avanti così, ed allora venne decisa una vera e propria

battuta di caccia, cui parteciparono tutti gli uomini dei due paesi, ed

anche qualche donna coraggiosa. Guidati dal lume della luna e delle

lanterne e muniti di robusti bastoni di castagno, costoro setacciarono i

boschi della zona. Alla fine la loro tenacia fu premiata, perché apparve,

fra gli alberi, l’ombra dell’uomo malvagio, che fu riempito di energiche

bastonate e scaraventato nel cuore del vallone, dal quale non riemerse

più. Rimasero, di lui, solo i flebili lamenti che, durante i temporali,

salivano dalla Caurga. Ma nessuno ebbe più nulla di cui temere, da

allora. La sua dimora era in una grotta nascosta, da qualche parte nei

pressi del sentiero che unisce i due paesi scendendo nel cuore oscuro

dell’impressionante vallone di Revelaso. Chi lo aveva visto lo descriveva

come un individuo vestito in modo bizzarro, ben diverso da quello

semplice ed essenziale dei contadini: portava una giacca nera su

pantaloni e stivali marroni. Talvolta di lui si udivano solo rumori, il

fruscio dei rami degli alberi che scuoteva per far paura alla gente,

oppure si intuiva la presenza, dietro qualche anfratto o qualche fronda,

quando i lupi, suoi amici, ululavano nelle notti di luna piena, perché,

si dice, se ne stava sempre nascosto a spiare le persone che passavano.

Ma non si limitava a questo: altre volte scatenava la sua malvagità

giungendo ad uccidere i viandanti, tanto che si era creato un terrore

tale che la gente, al calar delle prime ombre della sera, non solo non

usciva più di casa, ma vi si chiudeva proprio dentro a chiave,

sussultando ad ogni rumore nella soffitta o alla porta di casa. Non si

poteva più andare avanti così, ed allora venne decisa una vera e propria

battuta di caccia, cui parteciparono tutti gli uomini dei due paesi, ed

anche qualche donna coraggiosa. Guidati dal lume della luna e delle

lanterne e muniti di robusti bastoni di castagno, costoro setacciarono i

boschi della zona. Alla fine la loro tenacia fu premiata, perché apparve,

fra gli alberi, l’ombra dell’uomo malvagio, che fu riempito di energiche

bastonate e scaraventato nel cuore del vallone, dal quale non riemerse

più. Rimasero, di lui, solo i flebili lamenti che, durante i temporali,

salivano dalla Caurga. Ma nessuno ebbe più nulla di cui temere, da

allora.

Torniamo, ora, verso

Codera, e fermiamoci al maggengo di Cii, posto su un bellissimo terrazzo

panoramico che guarda al lago di Novate. Qui ci accoglie una delle più

classiche storie di stregonerie. Protagonista un giovane di Codera,

fidanzato ad una ragazza di Cii.  Un giorno, mentre si recava a trovarla, si imbattè in una volte

misteriosa e, seguendola, si accorse che entrava proprio nella casa della

fidanzata. Sbirciando, vide che questa e la madre, vestite della festa,

ungevano tempie, polsi e caviglie, pronunciando poi la formula “Tre ur

andà, tre ur a sta e tre ur a venì” e volando via attraverso la cappa del

camino. Preso dalla curiosità, pronunciò anche lui la formula, ma,

essendo furbo, apportò qualche modifica e disse “Un ur andà, un ur a sta

e un ur a venì”. Si ritrovò, così, in un grande salone, nel quale erano

riunite molte persone, anche morte, mentre un misterioso individuo, dalle

gambe caprine, scriveva su un librone il nome dei presenti. Lui tracciò

sul librone una croce, perché non sapeva scrivere, ed allora accadde

qualcosa di ancora più incredibile: forse perché era un segno che con

quel posto non si conciliava troppo, forse per qualche altro motivo, il

giovane si ritrovò, nudo e con il librone nero in mano, in cima al pizzo

d’Arnasca (così viene chiamato in val Codera il pizzo Ligoncio), proprio

sul ciglio dell’impressionante parete liscia che precipita nella valle

omonima. Siccome conosceva bene quelle montagne, riuscì a scendere a

valle, dove incontrò due donne che gli offrirono una camicia ed un paio

di calze, purché gli consentisse di cancellare il loro nome dal libro.

Allora capì tutto: la sala misteriosa era un ritrovo di streghe e

stregoni, presieduto dal diavolo, ed allora corse dal Vescovo di Como per

denunciare i malefici della valle. Questi, nella cattedrale, lesse

pubblicamente i nomi segnati sul libro. Ogni volta che un nome veniva

pronunciato, la persona corrispondente appariva prodigiosamente. Streghe

e stregoni vennero così catturati e mandati al rogo. Un giorno, mentre si recava a trovarla, si imbattè in una volte

misteriosa e, seguendola, si accorse che entrava proprio nella casa della

fidanzata. Sbirciando, vide che questa e la madre, vestite della festa,

ungevano tempie, polsi e caviglie, pronunciando poi la formula “Tre ur

andà, tre ur a sta e tre ur a venì” e volando via attraverso la cappa del

camino. Preso dalla curiosità, pronunciò anche lui la formula, ma,

essendo furbo, apportò qualche modifica e disse “Un ur andà, un ur a sta

e un ur a venì”. Si ritrovò, così, in un grande salone, nel quale erano

riunite molte persone, anche morte, mentre un misterioso individuo, dalle

gambe caprine, scriveva su un librone il nome dei presenti. Lui tracciò

sul librone una croce, perché non sapeva scrivere, ed allora accadde

qualcosa di ancora più incredibile: forse perché era un segno che con

quel posto non si conciliava troppo, forse per qualche altro motivo, il

giovane si ritrovò, nudo e con il librone nero in mano, in cima al pizzo

d’Arnasca (così viene chiamato in val Codera il pizzo Ligoncio), proprio

sul ciglio dell’impressionante parete liscia che precipita nella valle

omonima. Siccome conosceva bene quelle montagne, riuscì a scendere a

valle, dove incontrò due donne che gli offrirono una camicia ed un paio

di calze, purché gli consentisse di cancellare il loro nome dal libro.

Allora capì tutto: la sala misteriosa era un ritrovo di streghe e

stregoni, presieduto dal diavolo, ed allora corse dal Vescovo di Como per

denunciare i malefici della valle. Questi, nella cattedrale, lesse

pubblicamente i nomi segnati sul libro. Ogni volta che un nome veniva

pronunciato, la persona corrispondente appariva prodigiosamente. Streghe

e stregoni vennero così catturati e mandati al rogo.

Altre storie si raccontano sulle stregonerie

della Val Codera. Una di queste parla di un gatto nero che tenta di

aggredire un giovane che saliva a Codera per trovare la fidanzata: il

giovane gli taglia una zampa, che si trasforma prodigiosamente in una

mano con una fede al dito. Appena giunto in paese, si reca poi da una

donna che cerca di lui: entrato in casa, ode il suo lamento, vede un

moncone al posto della mano sinistra e capisce che il gatto era lei, e

che si trattava di una strega. Ed allora se ne esce con una frase

lapidaria: “Se eravate voi e non siete morta, morirete”. Altre storie si raccontano sulle stregonerie

della Val Codera. Una di queste parla di un gatto nero che tenta di

aggredire un giovane che saliva a Codera per trovare la fidanzata: il

giovane gli taglia una zampa, che si trasforma prodigiosamente in una

mano con una fede al dito. Appena giunto in paese, si reca poi da una

donna che cerca di lui: entrato in casa, ode il suo lamento, vede un

moncone al posto della mano sinistra e capisce che il gatto era lei, e

che si trattava di una strega. Ed allora se ne esce con una frase

lapidaria: “Se eravate voi e non siete morta, morirete”.

La gente della

valle sapeva che spiriti ed esseri malefici potevano scatenare il loro

potere dal suono dell’Ave Maria, alle sei di sera, fino ai primi

rintocchi del mattino (è un detto diffuso, in provincia di Sondrio, “suna

l’Ave Maria, gira la stria”, cioè al suono dell’Ave Maria la strega si

mette a girare). Ma il suono di questa campana, la Bàrbula, poteva anche

salvare dagli spiriti, quando suonava alle sei di mattina, ponendo fine

al tempo loro concesso per insidiare i viandanti. Si racconta che una

volta, in particolare, la Bàrbula salvò una donna che era stata costretta

a tornare di notte a Codera dopo avere acquistato una medicina a Novate.

Incontrò ad Avedèe, località dalla quale si comincia a vedere la valle,

quattro uomini con una lanterna, proprio mentre udiva il rintocco

dell’Ave Maria. Erano spiriti, e le dissero che se non fosse suonata la

campana, l’avrebbero portata via con sé.

I luoghi legati a queste

leggende (raccolte, insieme a molte altre, nel volume “C’era una volta”,

edito nel 1994 a cura del comune di Prata Camportaccio) possono essere

meta di una bella escursione (rigorosamente diurna!) che descrive un

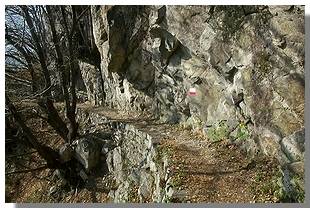

elegante anello. Raggiungiamo, dunque, il parcheggio di Mezzolpiano (m.

326), frazione di Novate Mezzola, dove parte una mulattiera comoda e ben

curata, che si inerpica sull’impressionante fianco sinistro (per chi

sale) della forra della Val Codera. Questo sentiero è, insieme con quello

gemello sul lato opposto della valle, l’unico accesso a questa importante

valle, il che la rende pressoché unica fra le grandi valli della

provincia di Sondrio.  Il primo centro abitato che si incontra salendo è quello di

Avedèe, a 790 metri. Poco oltre, la valle comincia a mostrarsi

all’escursionista: appare anche Codera, il suo centro principale. Per

raggiungere il paese bisogna però scendere di qualche decina di metri,

lambendo, quasi, il fianco granitico della montagna e sfruttando anche

due preziosissime gallerie paramassi (i massi sono, infatti, su tracciati

come questo la più grande minaccia). Si risale, infine, ad una

cappelletta che annuncia il paese, preceduto dal suo cimitero, posto

quasi di fronte alla laterale val Ladrogno. Il primo centro abitato che si incontra salendo è quello di

Avedèe, a 790 metri. Poco oltre, la valle comincia a mostrarsi

all’escursionista: appare anche Codera, il suo centro principale. Per

raggiungere il paese bisogna però scendere di qualche decina di metri,

lambendo, quasi, il fianco granitico della montagna e sfruttando anche

due preziosissime gallerie paramassi (i massi sono, infatti, su tracciati

come questo la più grande minaccia). Si risale, infine, ad una

cappelletta che annuncia il paese, preceduto dal suo cimitero, posto

quasi di fronte alla laterale val Ladrogno.

Codera (m. 850) ci

accoglie con la chiesa, dal caratteristico campanile. Sul sagrato un

possibile prezioso punto di appoggio, il rifugio La Locanda.

Sul lato opposto del paese, abitato tutto l’anno, si può raggiungere un

secondo prezioso punto di ristoro, l’Osteria Alpina. A

questo punto si può lasciare il sentiero principale, che, prima tappa del

Sentiero Roma, si

addentra nella valle, e scendere sulla destra, seguendo le indicazioni,

al ponte sul torrente Codera, piccolo capolavoro d’ingegneria, sospeso su

quaranta metri di vuoto. Subito dopo il ponte si incontra un bivio e si

prende a destra, raggiungendo ben presto l’impressionante forra terminale

della val Ladrogno, valicata da un secondo e non meno ardito ponte. Poi

si raggiunge un più tranquillo bosco di castagni: il sentiero, salendo,

conduce alle case di Cii (m. 851).

Oltre Cii, il

sentiero prosegue nella salita, con traccia meno evidente, ma non lo si

può perdere: alla fine si congiunge con il Tracciolino, che, con un

tracciato pungo più di dieci chilometri, spesso intagliato nella viva

roccia, unisce la Val Codera alla Val dei Ratti, partendo dalla presa

d’acqua della Sondel poco sopra Codera e raggiungendo la diga sotto

Càsten. Il tracciolino valica il vallone della val Grande, entrando poi

in un bel bosco, sul grande dosso di Cola.  Qui viene tagliato da un sentiero che,

percorso in salita (sulla sinistra), conduce a Cola (m. 1018). La salita

all’abitato di Cola è uno sprofondare nel grembo del tempo. Qui il

silenzio è rotto solo dallo scampanìo delle capre. Il dosso termina alle

pendici rocciose che salgono alla punta Redescala (m. 2304), che nasconde

il Sasso Manduino. Qui viene tagliato da un sentiero che,

percorso in salita (sulla sinistra), conduce a Cola (m. 1018). La salita

all’abitato di Cola è uno sprofondare nel grembo del tempo. Qui il

silenzio è rotto solo dallo scampanìo delle capre. Il dosso termina alle

pendici rocciose che salgono alla punta Redescala (m. 2304), che nasconde

il Sasso Manduino.

Se, tornati al

tracciolino, lo si lascia subito per seguire il medesimo sentiero, ma in

direzione opposta, cioè scendendo verso destra, si incontra una

cappelletta, posta, come molte altre, a protezione del viandante che si

accinge ad affrontare luoghi insidiosi. Bisogna, infatti, calarsi nel

pauroso cuore del vallone di Revelaso, dove massi ciclopici sembrano dire

che questo non è posto per uomini. Sul lato opposto, il sentiero supera

un punto molto esposto (massima attenzione!), prima di condurre a luoghi

più tranquilli, fino a San Giorgio di Cola (m. 748), paese di cavatori di

granito, gentile e sorprendente isola bucolica in un mare di forre e

precipizi. Dal belvedere ottima è la vista sul lago di Mezzola. Questi

luoghi, come testimonia un avello celtico nei pressi del cimitero, hanno

visto da tempo assai antico la mano operosa dell’uomo. Se si sale alle

spalle del paese e si supera il cimitero ci si ricongiunge, seguendo le

indicazioni, verso il tracciolino.

Per chiudere l’anello, però, bisogna procedere in direzione

opposta, imboccando un’ardita mulattiera che aggira, sulla destra, la

cima dello sperone roccioso su cui poggia il paese, si porta sul lato

opposto e scende sul suo fianco aspro e selvaggio. Anche qui la montagna

incombe sul viandante, senza però farsi mai veramente minacciosa.

Superato un ultimo tratto in un rado bosco, si giunge al termine della

mulattiera, e si scende, per una strada sterrata, a Campo di Novate, dove

una comoda strada ci riporta al parcheggio di Mezzolpiano, dopo circa 5

ore di cammino, necessarie per superare un dislivello approssimativo di

900 metri. Per chiudere l’anello, però, bisogna procedere in direzione

opposta, imboccando un’ardita mulattiera che aggira, sulla destra, la

cima dello sperone roccioso su cui poggia il paese, si porta sul lato

opposto e scende sul suo fianco aspro e selvaggio. Anche qui la montagna

incombe sul viandante, senza però farsi mai veramente minacciosa.

Superato un ultimo tratto in un rado bosco, si giunge al termine della

mulattiera, e si scende, per una strada sterrata, a Campo di Novate, dove

una comoda strada ci riporta al parcheggio di Mezzolpiano, dopo circa 5

ore di cammino, necessarie per superare un dislivello approssimativo di

900 metri.

|

|

|

|

|

|

|

|