|

|

Sabato e

Domenica 22/23 Maggio

ANDORA ALLA SCOPERTADELL’ENTROTERRA LIGUREIleana ci ospita

nella sua bellissima casa, con 7/8 posti letto ed ampio spazio nel parco per

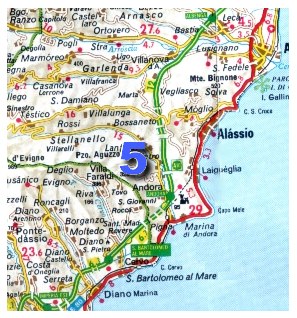

campeggiare. Programma di massima Arrivo ad Andora dalla tarda mattina. Ci si

organizza per il dormire e si passa la giornata con una memoria di Thor

Heyerdahl, il noto esploratore. Infatti ha acquistato un piccolo villaggio

Colla Micheri, che sta dietro la casa di Ileana. Andremo a visitare questo

vecchio villaggio ligure ristrutturato da Heyerdahl e la torre presso la

quale riposano le sue ceneri. Quindi scenderemo a piedi a Laigueglia e

visitare questa antica cittadina con pianta araba. Nel pomeriggio visita a

Cervo S.Bartolomeo conosciuta in tutto il mondo per il teatro (è la piazzetta

davanti alla chiesa a picco sul mare e gli spettatori siedono sui gradini

della chiesa) dove tutti gli anni si svolge una serie di concerti di musica

da camera. Torniamo per, tempo permettendo, organizzarci una bella grigliata

all’aperto nella dolce serata ligure. Se la sciora Brambilla confermerà la

sua presenza, ci saranno anche le sue canzoni della vecchia Milano e tutto

quello che la nostra fantasia potrà inventare. Il giorno dopo, ci avvieremo con calma ad

Alassio, dove, chi non l’ha già fatta, potrà farsi la via Julia, un tratto

dell’antica strada romana che collega Alassio con Alberga. Finendo poi con il

gironzolare per il centro storico di Alberga. In alternativa o

complemento ad Alassio, dopo aver visitato il muretto, proseguiremo per Castelvecchio

di Rocca Barbena, impressionante borgo fortificato con una lunga storia. Nel pomeriggio/sera riprenderemo la strada per

Milano. Il nostro piano è tutto in fieri, sono benvenuti

suggerimenti o critiche. Nei prossimi giorni sul sito la solita documentazione. Spesa prevista, è ancora da definire, a parte le spese di

viaggio (da dividersi tra i partecipanti), pensiamo di stare nei 10 euro a

testa per la grigliata (base pesce) della sera e la prima colazione, con un

piatto di spaghetti per sabato a mezzogiorno. Per domenica, tutto da

inventare. Carlo consiglia anche - Museo dell'Olio Carli, al porto di Imperia - Mercatino del pesce sulle banchine del porto - Giardini Hanbury, sul mare, a metà strada tra Ventimiglia e

Mentone. Il E CON TANTE POSSIBILITA’ DI SCELTA, COMPRESA QUELLA DI ANDARE IN SPIAGGIA A PRENDERE IL SOLE, DECIDEREMO SL POSTO CHE COSA ANDARE A VEDERE Riferimento Ileana: ileanagiopp@libero.it Oppure a Guido Platania Tel 335/208784 - gp@helponline.it |

Programma di massima Mezzi Auto, circa 2.20 oreda Mlano Treno, diverse soluzioni, dall3.30 alle 4.30 ore Sabato r Partenza da Milano in macchina

verso le 8.30 In treno, da definirsi Domenica Verso le 17.30 si incomincia il

rientro Spesa prevista – Trasferimento Macchina dai 30 ai 40 euro

solo andata per macchina (in 4 persone circa 10 euro a testa) Treno solo andata 20 euro

a testa (IC), 12.4 IR Pernottamento, ospiti di

Ileana Grigliata alla sera+

spaghettata a mezzogiorno + colazione alla mattina (cuciniamo noi) circa 10

euro a testa Pranzo di domenica, a

seconda di come lo si vuo,fare |

|||||||||||||||||||||||

|

|

|

|

|||||||||||||||||||||||

|

|

|

||||||||||||||||||||||||

Thor Heyerdahl

L'esploratore

norvegese Thor Heyerdahl per dimostrare una sua teoria, nel 1947,

percorse oltre 4000 miglia nell'Oceano Pacifico dal Perù fino alla

Polinesia, su una zattera di legno di balsa in compagnia di cinque

compagni di viaggio. Colla Micheri: Thor Heyerdahl

ristrutturò l'antico borgo e lo scelse come sua dimora sino al giorno della

sua morte. Kon-Tiki

La teoria: dimostrare che gli

Indii furono in grado di attraversare il Pacifico con le loro zattere,

navigando dal Perù alla Polinesia tra il 500 d.c. e il 1100. La leggenda Inca: Kon-Tiki fu il capo

religioso e Re degli uomini di carnagione bianca che lasciarono i grossi

ruderi del lago Titicaca. In un combattimento su un'isola del Lago, i sudditi

di Kon-Tiki furono uccisi. Solo Kon-Tiki ed i suoi più stretti seguaci

riuscirono a fuggire verso la costa e, attraverso il mare, scomparvero verso

ponente. La leggenda Polinesiana raccontata dagli anziani:

Tiki era allo stesso tempo dio e capo. Egli guidò i loro antenati sulle isole

della Polinesia. Prima abitavano in un paese lontano al di là dal mare. Altri elementi: furono diversi gli

elementi che convinsero Thor Heyerdahl che nel 500 d.c. una civiltà

proveniente dal Perù arrivò fino in Polinesia. Thor Heyerdahl raccontò le vicende della spedizione in un libro: Kon-Tiki. 4000 miglia su una zattera attraverso il Pacifico. |

|||||||||||||||||||||||||

|

ANDORA La storia Ancora una volta è la tradizione antica di secoli a suggerire

l’origine di un insediamento. Nel caso di Andora sarebbero stati addirittura

i Focesi, popolo greco originario della Focide, a fondare Andora nel 753 a.C.

usandola come approdo per il commercio del sale che estraevano dai giacimenti

della vicina Corsica. Successivamente, giunsero i Romani dei quali ancora

oggi ammiriamo le monumentali testimonianze; ne è un esempio il tracciato

della via Julia Augusta che vicino al castello attraversa il torrente Merula,

con un ponte di ben dieci arcate. I secoli successivi alla caduta dell’Impero

romano vedono l’avvicendarsi di Longobardi, Vandali e Visigoti il cui dominio

terminerà nel 773 con l’arrivo di Carlo Magno. La leggenda narra che anche

qui, con il suo destriero, giunse Aleramo, capostipite di quegli Alerami che

dominarono vasti possedimenti nella regione ed oltre. Si succederanno poi i

Del Vasto, i Del Carretto e i Clavesana i quali fecero costruire nel 1170

l’attuale castello che sovrasta la valle e il torrente Merula. Il maniero nel

1237 passò ai Doria e infine fu ceduto alla Repubblica di Genova nel 1252.

Vicino al castello sorgeva il nucleo originario di Andora, circondato da

mura, che nel 1321 fu centro di una violenta battaglia tra guelfi e ghibellini.

Si dice poi che il borgo fu abbandonato a causa di due terribili pestilenze:

la prima nel 1493 e la seconda nel 1524. Da vedere e da… ascoltare Andora è ricca di storia e testimonianze del passato. Ecco una breve

carrellata: chiesa dei Santi Giacomo e Filippo [detta “a Gesa de Castellu”

(XIII secolo) con tre navate e tre absidi e la bella arcata del portale a

tutto sesto], Porta-Torre Campanaria [risalente al XIII secolo, conserva

internamente un affresco del XV secolo], il Ponte Romano [lungo 100 m. e

largo 2 m., con la struttura a “schiena d’asino” a dieci arcate], l’Oratorio

di S. Nicolò [risalente al 1000 o prima che insieme a quello di S. Caterina

dei Disciplinanti vide le antiche processioni delle Confraternite Religiose

innalzare la notte salmi e preghiere alla luce tremula delle lanterne], il

Torrione Saraceno [del XVI secolo], la chiesa della Santissima Trinità [in

frazione Rollo, risalente al 1600, ma edificata sull’antico oratorio del 1300

fondato dalle popolazioni provenienti da Briga e da Tenda scampate alla

peste], la chiesa dei santi Giacomo e Filippo dove nelle belle sere d’estate

potrete assistere ai numerosi concerti organizzati per la rassegna

dell’Estate Musicale di Andora. Antiche leggende È la chiesa di S. Giovanni con l’ingresso posto stranamente a monte,

contrariamente all’ordine prestabilito nelle costruzioni religiose, che ci

ricorda un’antica leggenda. Si dice che proprio nella chiese venne

assassinato un nunzio apoastolico inviato dallo stesso papa; sarebbe così

giustificato secondo una nota tradizione, lo spostamento della porta

d’ingresso per dimenticare il misfatto. Il Papa però decretò anche la

scomunica e questa scatenò un’invasione di formiche che non risparmiò nulla,

neppure i neonati nelle culle. Poi avvenne il miracolo: da un pesco maturò un

solo frutto che venne portato al Pontefice in segno di pace. La scomunica fu

così ritirata. Storie saracene La storia narra della bella Andalora, ragazza del posto, che era

promessa sposa a tale Stefanello. Un giorno arrivarono i Saraceni e la

ragazza fu rapita dal principe Al Kadir e portata lontano. Stefanello non si

arrese, li inseguì fino a raggiungerli; i due amanti si ricongiunsero, ma

durante la fuga vennero però scoperti. A quel punto Andalora, vedendosi

perduta, chiese a Stefanello di ucciderla pur di sfuggire ai suoi rapitori.

Il ragazzo la pugnalò e con lei si gettò in mare morendo annegato con la sua

amata. Negli anni successivi si dice che le anime dei due infelici vagassero

per molto tempo fino a quando gli abitanti dei due villaggi diedero ai paesi

i nomi di Andalora e Stefanello, mutati poi in Andora e Stellanello. Sabba ad Andora Le volete vedere? Se sì, allora dovrete andare presso U cianelun de

basure che non è che un prato tra Andora e Stellanello dove si dice che le

streghe si radunino la notte del venerdì. Il serpente custode È una leggenda tramandata oralmente sino ai giorni nostri quella

secondo la quale una serpe con un ornamento d’oro sul capo sarebbe custode

delle pinete di Turia vicino ad Andora. Reminiscenza forse di qualche

divinità pagana? Proverbi “Se piove per la Candelòra, de l’inverno sémmo fòra”

Thor Heyerdahl, la leggenda Un paese piccolo e ridente, a ridosso dei primi colli tra Andora e

Laigueglia; era la fine degli anni ’50 quando qui, si stabilì uno degli

uomini “leggenda” del secolo scorso. Thor Heyerdhal, esploratore etnologo

norvegese divenuto famoso per l’impresa del 1947, quando attraversò il

Pacifico a bordo di Kon-Tiki, una zattera di legno. Da allora molti cittadini

provenienti dai paesi del nord, sulle orme del proprio concittadino, si

stabilirono nel paese ligure. Con l’impresa del 1947 volle dimostrare che

l’Isola di Pasqua era popolata da sudamericani; gli occorsero 101 giorni di

navigazione insieme ad un equipaggio di cinque uomini per raggiungere

l’atollo di Raroa. Da questo viaggio trassero un film, premiato con un Oscar,

e un libro che ebbe popolarità in tutto il mondo. Nel 1969 e nel 1970 si

cimentò in altre due spedizioni per l’occasione con una barca di papiro

chiamata “Ra”; l’intenzione era quella di attraversare l’Oceano Atlantico

partendo dal Marocco. Il primo tentativo fallì, ma il secondo, sotto la

bandiera dell’ONU, fu un successo. Nei suoi progetti c’era posto ancora per

un ultima esplorazione: la ricerca di Asgaard, la mitica terra degli Asi,

secondo le sue teorie, sepolta ad Azov, vicino al Mar Nero. Nato a Larvik nel

1915 si è spento a 87 anni dopo essere stato dimesso il 18 aprile 2002

dall’ospedale S. Corona di Pietra Ligure. Aneddoto Visitando Colla

Micheri, nucleo di origine romana, avrete l’opportunità di conoscere una

pagina di storia “internazionale”. Una lapide posta sulla porta della chiesa

di S. Sebastiano ricorda Papa Pio VII che proprio qui sostò al ritorno dalla

sua prigionia a Fontainebleau per opera di Napoleone (1814). |

|||||||||||||||||||||||||

|

|

Durata: 3 - 4 ore. Periodo consigliato: tutto l’anno. Difficoltà: molto facile. Emergenze

Naturalistiche, Storiche e Architettoniche: vegetazione

mediterranea, Colla Micheri, pineta di Pino d’ Aleppo, mulino a vento,

panorama sull’intero golfo ligure, ruderi della chiesa medioevale di San

Damiano, possibilità di osservare numerose specie di uccelli. Descrizione dell’itinerario:

Il percorso inizia in ambiente di macchia mediterranea nella quale vegetano

l’Alaterno, il Pino d’Aleppo, varie specie di ginestre, ed altre piante caratteristiche delle

nostre zone costiere. Proseguendo si attraversa un piccolo bosco di roverelle

e pini d’aleppo, giungendo ad una strada che porta prima in un vecchio

uliveto, e dopo all’antico borgo medioevale di Colla Micheri (163 m. s.l.m.),

posto in stupenda posizione

panoramica. Da Colla Micheri si giunge ad una delle più ampie e

caratteristiche pinete di Pino d’Aleppo della nostra regione, seguendo il

crinale si abbandona questa formazione vegetale, raggiungendo prima un antico

mulino a vento, e successivamente un eccezionale punto panoramico aperto

sull’intero golfo ligure. L’ultima parte del nostro itinerario conduce ai

resti della chiesa di San Damiano. Il percorso “ad anello” consente di

ammirare nuovi ambienti, sempre dominati dalla vegetazione mediterranea e

popolati da una numerosa avifauna. |

||||||||||||||||||||||||

|

LAIGUEGLIA Note storiche È una classica cittadine ligure, oggi meta

balneare, ma di antiche origini marinare; è nei budelli che si respira

maggiormente quest’atmosfera in cui tradizione e sviluppo hanno trovato un

buon compromesso; il turismo ha saputo dare un futuro florido alla comunità

sostituendo attività oggi completamente scomparse quali la pesca del corallo,

il commercio marittimo e l’artigianato. A testimoniare il trascorso delle

nobili famiglie di Laigueglia e della loro ricchezza ci sono la parrocchiale

di S. Matteo, risalente al settecento, e gli antichi palazzi. Sappiamo che

nel medioevo fu dapprima feudo dei Vescovi di Albenga e che nel 1162 per

volere del Barbarossa passò ad Anselmo de Quadraginta. Le origini Le origini di Laigueglia risalgono al periodo

romano quando si chiamava Aquilia, l’abitato sorgeva nei pressi della già

citata via Julia Augusta che da Laigueglia abbandonava il percorso sul mare

per inerpicarsi sino a Colla Micheri. Nei secoli XII e XIII fu dominio di

Genova e a quel periodo risalgono le massicce migrazioni di Catalani che si

stabilirono sulla costa per dedicarsi alla pesca del corallo vicino a Capo

Mele. I Catalani diedero origine a nuclei di famiglie che tuttora discendono

dal ceppo; a Capo Mele, testimone di quel lontano periodo, è rimasta la

Cappella della Madonna delle Penne. Curiosità Anche a Laigueglia le incursioni saracene non mancarono; a testimonianza delle difese di un tempo è rimasto il “Bastione di Levante” o “ del cavallo”, uno dei tre torrioni cinquecenteschi che stavano a guardia del borgo. Nel tempo questa fortificazione, costruita sulla spiaggia, fu adibita sia a carcere che a lazzaretto per i marinai con malattie infettive. Il torrione del Giunchetto, sovrastante Capo Mele, fu distrutto invece da Napoleone così come fu abbattuta la “torre di Mezzo” o “Castello” su cui sorse il Palazzo Rosso. Il cannone di bronzo di cui era dotata venne fuso per creare la campana della parrocchiale di S. Matteo. |

|||||||||||||||||||||||||

|

San

Bartolomeo al Mare FLORA, FAUNA E SPIAGGE D'ORO San Bartolomeo al Mare è adagiato

lungo la costa, a levante da Imperia. Si può raggiungere in breve tempo con

l’autostrada (casello omonimo), con la linea ferroviaria e le linee autobus e

anche dall’aeroporto di Villanova d’Albenga. Situato in una posizione

climatica davvero felice, San Bartolomeo al Mare è una tipica località ligure

in grado di offrire mille volti che cambiano durante l’anno e capace di soddisfare

le esigenze di ragazzi (discoteche e divertimenti della bella spiaggia

sabbiosa), delle famiglie e dei meno giovani, grazie alla piacevole e

rilassante passeggiata. Al tempo prolificarono i

“castellari”, fortificazioni strategiche sui poggi, e gli “oppida”, dove

stavano i governanti. Dal 300 a.C. cominciarono le scorrerie celtiche;

durante le guerre puniche, il territorio si schierò dalla parte dei

Cartaginesi nemici dei Romani, a loro volta alleati dei Greci. Nel 13 a.C.

grande impulso ebbe il progetto della via Julia Augusta che portò allo

sviluppo della “mansio” di Diano, le cui estensioni sono ancora

rintracciabili presso il Santuario di Ns della Rovere a San Bartolomeo al

Mare. Con la decadenza dell’Impero romano, la costa imperiese cadde sotto le

invasioni barbariche e le scorrerie saracene. Attorno all’anno Mille, per il

terrore della fine del mondo si susseguirono le donazioni agli ordini

religiosi e si crearono feudi sotto i vescovi. Dalla fine del ‘400 si

consolidò la pesca del corallo, tanto che un secolo dopo nacque l’ “Impresa

di Bosa” (dall’autorità sarda) tra Cervo, Diano e San Bartolomeo al Mare che

costituivano una “barcarezza”, flottiglia di barche scortate per precauzione

contro i pirati. Tra le imbarcazioni la tartana, il leudo, la polacca, la

gondola, la feluca, il cutter, la lombarda. Nei secoli si alternarono la

Repubblica di Genova e il Piemonte, poi la dominazione napoleonica e il

ritorno al Regno d’Italia. Nel 1891 la popolazione residente era di 993

abitanti. Tutto l’imperiese, infine, soffrì la tragedia della Seconda Guerra

mondiale. SPECIALITA’ LOCALI |

|||||||||||||||||||||||||

Escursioni: al Colle di Scravaion (m. 820 s.l.m.); alla Rocca Barbena (m. 1142), che domina il paese; al Pizzo Ceresa (m. 714) o al Poggio Grande (m. 802). Ricordiamo infine che nei pressi di Castelvecchio di Rocca Barbena passano l'11^ e la 12^ tappa dell'Alta Via dei Monti Liguri; il posto di tappa relativo e presso «Trekking Rocca Barbena», in frazione Giro di Loano (tel. 78053). |

|||||||||||||||||||||||||

|

|

Il sito

del museo dell’olio cliccare per

vederlo |

||||||||||||||||||||||||

|

Università degli Studi di Genova |

Nel

1867 il giovane Thomas Hanbury, che risiedeva nella Costa Azzurra, rimase

affascinato dal promontorio verdeggianate che, a La Mortola. si protende nel

mare in un rapido declivio. Egli decise di acquistano e progettò di farne un

giardino di acclimatazione introducendovi piante esotiche provenienti dalle

più lontane regioni del mondo. il suo acquisto che man mano si estese fino a

un’area di 18 ettari, prevede va una zona coltivata e una lasciata a

vegetazione naturale di tipo mediterraneo. Aiutato dal fratello Daniel,

studioso di piante medicinali, da insigni botanici tedeschi e inglesi da

valenti giardinieri residenti a La Mortola stessa e da altri chiamati dal

nord Europa, egli portò avanti il progetto che aveva stimolato la sua

iniziativa. Ristrutturata la vecchia villa dei Marchesi Orengo, tracciata una

fitta rete di piccole strade e scalinate, il giardino via via si delineava in

forme architettoniche originali e in spazi a vegetazione esotica. Sir Thomas

divenne il "Mecenate" del La Mortola dove fece costruire anche una

scuola; arricchì di fontane i villaggi adiacenti, volle donare all’Università

di Genova una villa che, tuttora, rappresenta l’Istituto Botanico della Facoltà

di Scienze. Alla morte di Thomas Hanbury, nel 1907, le sue ceneri vennero

deposte in un mausoleo che si trova nel giardino. |

||||||||||||||||||||||||

|

|||||||||||||||||||||||||